配膳ロボットってどう活用するのが効果的?飲食店における運用例とは

チェーン展開している飲食店事業者を中心に徐々に広がりを見せつつある、配膳ロボット。飲食店を経営されている方の中には、既に導入の検討を始めている方もいらっしゃるのではないでしょうか。

配膳ロボットの導入を検討するにあたって、実際にどのように運用できるのか、どうやって活用したらよいのか、というイメージが湧かずお困りの方もいらっしゃるかもしれません。今回はそんな配膳ロボットの飲食店における運用例を考えてみたいと思います。

配膳ロボットが全ホール業務を担うことはできない

まず前提として配膳ロボットがホール業務のすべてを担うことはできません。配膳や下げ膳、テーブル案内といった業務は可能な一方で、オーダリングやお会計などの業務においては少なからず人手が必要です。

もちろん各テーブルに設置されているタブレットでオーダーを取るお店であれば、配膳ロボットが担うことのできる業務領域割合は多くなるでしょう。このあたりは各店舗ごとの既存のオペレーションとの兼ね合いになりますが、少なくともお客様がお呼びの際やお会計の際などに対応できるスタッフが配膳ロボットとは別で1人必要になります。

<アイドルタイム>スタッフ1人+配膳ロボット

スタッフ >ピーク準備、お客様対応

配膳ロボット >配膳・下げ膳

⇒ワンオペスタッフの負担軽減

つまりアイドルタイムのホール業務を1人で回しているお店の場合、アイドルタイムはホールスタッフ+配膳ロボットという体制になると考えられます。アイドルタイムにおける運用はコスト効率化にはなりませんが、配膳ロボットが配膳や下げ膳を担うことで、ホールスタッフは、ピークに向けた万全な準備ができるようになり、そして突然の団体客への備えにもなります。

ピーク時はお客様満足度の向上に貢献

ランチタイム(11:30〜14:00)やディナータイム(18:00~20:00)といった、いわゆるピークタイムでは、配膳ロボットがスタッフの業務負担軽減に貢献します。配膳や下げ膳に特化して業務を担うロボットが1台増えることで、慌ただしいピーク時のホールの業務量を軽減することができます。また、スタッフはオーダリングやお客様対応といった、『接客』に費やす時間が増えることから、サービスの向上ひいては来店されるお客様の満足度の向上へと繋がっていきます。さらに下げ膳周りを配膳ロボットが担うことで、店舗の回転率が上がり、売り上げ向上にもつながります。

<ピークタイム>・通常のスタッフ数+配膳ロボット

スタッフ >オーダリング、お会計、お客様対応

配膳ロボット >配膳・下げ膳

⇒接客サービスの向上

⇒お客様満足度の向上

⇒ピーク時のスタッフの負担軽減

⇒お客様回転率UP

もちろん現在の体制で既にピーク時も十分に回っているという店舗もあるでしょう。こうした店舗の場合、配膳ロボットが1人分の配膳・下げ膳を担うことで、スタッフ1人分のコスト効率化の実現が可能です。人手が足りない場合、足りないシフトを補完するという役割も期待されます。店舗ごとにそれぞれピーク時の状況は異なりますが、お店の現状に合わせて配膳ロボットを活用することで、お客様満足度の向上やコストの効率化などのメリットが生まれます。

配膳ロボットの運用例

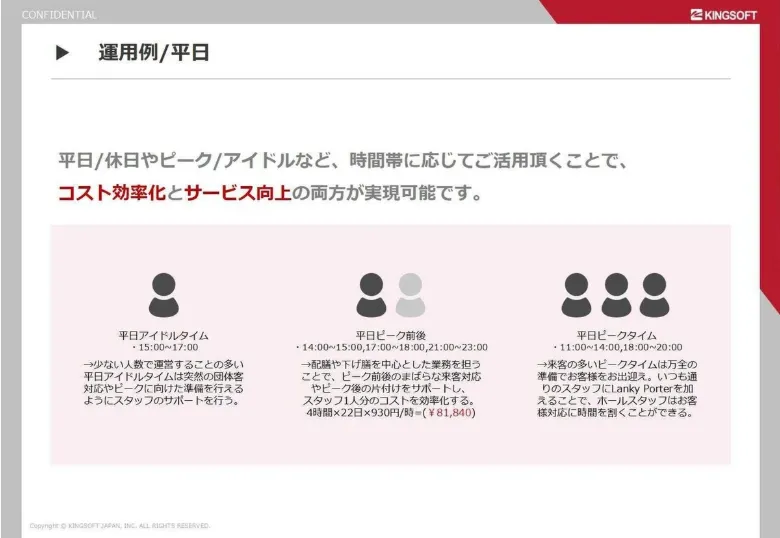

<運用例/平日>

これまでにご紹介した配膳ロボットの特量を踏まえた運用例は上記のようなものが考えられます。ホールスタッフが1人しかいないアイドルタイムは、突然の団体客への対応や、ピークに向けた準備をスタッフが行えるようにサポートする役割が考えられます。

2人以上のホールスタッフがいる、ピーク前後の時間帯に関しては、配膳ロボットがスタッフ1人分の働きを担うことで、ホールスタッフの業務負担を増やすことなく、大幅なコスト効率化を実現することができます。

ピークタイムは通常のスタッフ人員に加えて、配膳ロボットを稼働させることで、ホールスタッフの業務負担が軽減、そしてお客様への接客サービスの提供に注力することができるようになります。

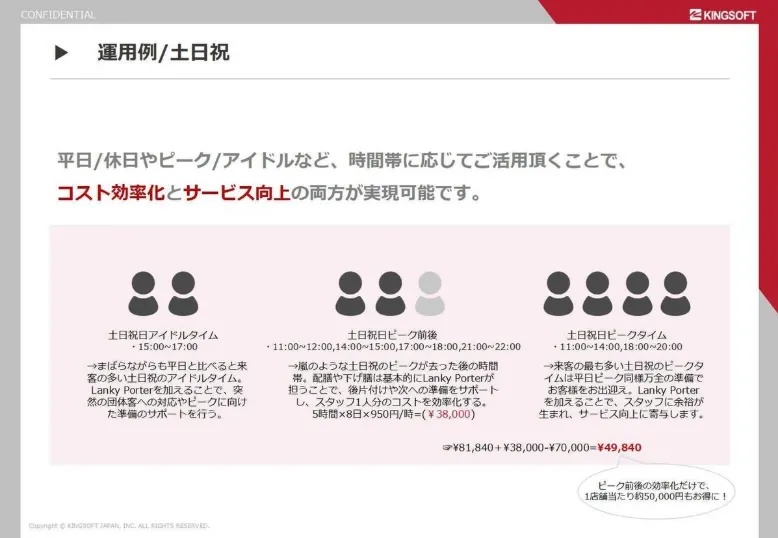

<運用例/土日祝>

基本的には土日祝日も平日と同様の運用が想定されます。そして何よりも平日/土日祝日のピーク前後の時間帯のコスト効率化を実施するだけで、配膳ロボットの導入費用を鑑みたとしても、1店舗当たり約50,000円/月ものコストメリットが生じます。

忙しい時間帯や1人で業務を行わなければならない時間帯はスタッフのサポートを行い、ピーク前後の比較的余裕のある時間帯でコスト効率化を図ることで、より合理的な店舗運営を実現することが可能になります。

今回ご紹介した運用例はあくまで一例で、店舗の大きさや既存のオペレーション、そして店舗形態によっても運用方法は異なると考えられます。本記事の情報もご参考に配膳ロボット活用を検討してみてはいかがでしょうか。